中国门文化

门是我们每日都会进出的地方,这看似平凡无奇的建筑,其实蕴藏丰富的中华文化。在古代中国,门带有身份阶级的意义,具礼教及道德规范,例如《礼记》记载周天子在明堂举行大典时,九夷、八蛮、六戎、五狄要站在明堂门外,不能站于明堂内,这是以门来区分身份的阶级。

门是我们每日都会进出的地方,这看似平凡无奇的建筑,其实蕴藏丰富的中华文化。在古代中国,门带有身份阶级的意义,具礼教及道德规范,例如《礼记》记载周天子在明堂举行大典时,九夷、八蛮、六戎、五狄要站在明堂门外,不能站于明堂内,这是以门来区分身份的阶级。

城墙在古代中国是非常重要的建筑物,具保家卫国的功效,历代王朝在不同都城均设有城墙,而城门的开闭,影响着城内的安危,而城池由东南西北四道城墙包围,当中以南面的城墙最为重要,南城墙的城门亦是重中之重。

古代的画作及文书是古时生活情景的记录凭证。闻名世界的敦煌石窟里发现的壁画及文书,不但是中国重要的文化遗产,亦是国际学术界珍视的历史宝库。透过敦煌文物,可以了解古代社会的方方面面,特别是唐代。唐代的装饰打扮、婚俗场面、生儿育女的情况、当时的离婚问题,以及丧葬习俗、起居生活等都可从敦煌文物中找到答案。

古人深信“门”肩负了整个家宅的平安使命,所以既会在门上悬挂、张贴祈福的对联或横披,亦会放上辟邪的装饰,如照妖镜、吞口、八卦、鐡叉等。在不同时节也会悬挂应节的辟邪物品,如杨柳枝、艾叶等。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这首出自宋代王安石《元日》诗句,传诵千古,可以说是最能体现有关门的文学作品。贴在门上的诗词,主要是门联,是对联的一种,也称春联、楹联。春联的前身是桃符,清代《燕京岁时记》载:“春联者,即桃符也。”

门户是建筑物的唯一出入口,古人认为家宅能否平安,最重要是守住门户。究竟要怎样守住门户呢?坚固的大门固然必要,还要借助神灵帮助,以防邪魔入侵,门神就是守卫大门的神灵。在周代已有祭祀门神的活动。

现今社会一般住宅离不开大门、房门、厕所门及厨房门等,其分别在于按不同用途,在用料及形制上有所不同,例如大门讲求安全保护,用料自然较房门坚固。至于古时,平民百姓的住宅用门也很讲究。

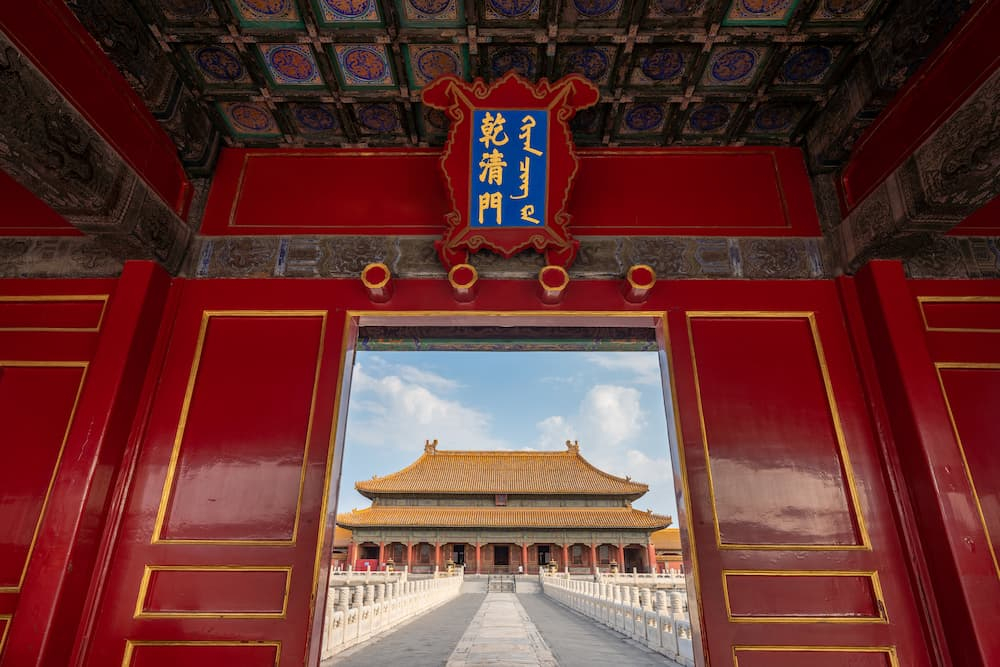

皇宫是皇帝居住的地方,是全国最重要及最高级别的建筑,与一般平民百姓的住宅当然有很大分别。宫殿的每一道门都受礼节规范,所有人等出入都要依从礼节。最早规范宫殿营造形制的要算是《礼记》,当中记载天子有五门,依次为皋、库、雉、应、路,亦则所谓的“五门三朝”。

古代门的类种相对现在为多,因为封建礼制关系,门的种类也按主人身份而有不同,形成宫殿的殿式门、王亲国戚的王府大门、寺庙及祠堂的牌楼门、平民住宅的如意门等。这些门的形制都要乎合主人的身份地位,不能乱用。